原创 2016-01-13 这里是 温州教育温州教育

晒课表 NO.1

要了解一所学校可以有很多视角。比如看教育理念,看软硬件水平,看社会声望,看生源,看考试成绩……但还有一样东西,虽然不大,却可以从中窥见一所学校的独特气质。那就是——课程表。

每个学校都有好多张课程表。不同年级、不同班级,乃至不同学生,都可能有各自不同的课程表。但从学校的角度看,能够拿出一张什么样的课程表,却是一个学校的育人理念、教育资源、师资队伍、教学能力、硬件水平等各方面的综合体现。本期《温州教育》推出“晒课表”栏目,聚焦全市中小学的课程设置,展现不同学校的不同特色。

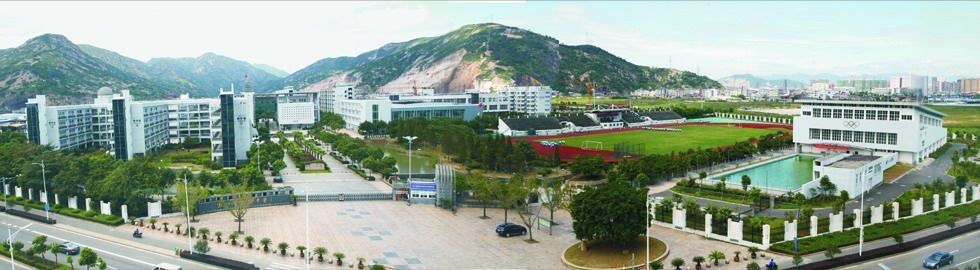

龙湾中学创办于2004年,是温州市城区东部办学规模最大、现代化程度最高的寄宿制公立高中。学校先后获得全国青少年党史教育基地、省文明单位、省绿色学校、省体育特色学校等一百余项集体荣誉称号。2009年12月跻身成为温州市首批现代化学校。

在十余年的办学历程中,学校秉承“文化卓异、特色鲜明、质量优良的学术性高中”的办学定位,逐渐形成“人文引领,学术见长”的办学特色。尤其是2014年新高考改革政策颁布以后,学校积极探索教育教学改革与创新,强化了课程顶层设计,分层分类走班教学全员全科开展,并在实践中不断完善。

从龙湾中学高二一位学生的课程表(如下图)也许会被课程表中的“创新班”“拓展班”“实验班”“学考班”“选考班”之类的名称弄糊涂。为了看懂这张课程表,我们不妨先来了解一下龙湾中学的课程设置。

围绕课程目标,定制一张个性课表

龙湾中学以“以文化人、恪勤日新”为办学理念,致力于培养具有健全人格、勤勉精神、学术潜质和创新意识的现代高中生。在新课程改革理念的指导下,围绕夯实基础、差异发展、鼓励冒尖的课程目标,致力构建三层次、七领域的立体课程体系,为实现学生全面而有个性的发展提供丰富、多样、可选择的课程体系。

在龙湾中学,你再也找不到传统意义上的统一课表,因为每位学生都有一份专属于自己的个性化课表。每学期开学初,学生依据学校选课指导进行自主选课。在遵循自主性、公平性、规范性等选课原则的基础上,学生可根据自己的兴趣爱好、生涯规划、自身条件等因素进入网上选课平台进行自主选课,课程管理中心最后确定学段课程安排,排定学生个性化课表。在整个过程中,学校充分尊重学生选课自主权。

两种班级管理,两种走班形式

随着浙江省深化普通高中课程改革的深入开展以及浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案的实施,普通高中开展走班教学乃大势所趋。为适应普通高中走班教学需要,学校制定了《龙湾中学走班教学实施方案》,形成了对学生常规管理为主的“行政班”与对学生学习管理为主的“教学班”两种班级管理模式。实行教师双岗制管理:即行政班班主任与教学班班主任协同管理。确立教学班班主任为教学班核心,是教学班中集教学、纪律、财物、安全管理为一体的第一责任人。对教学班班主任的基本要求是一岗双责:既要完成学科教学任务,又要承担对所任教学班学生的管理责任,与行政班班主任通力合作,信息互通,形成管理互补。

在龙湾中学,学生除早晚自修在固定教室学习外,白天所有课程均实行“分层分类”走班教学,语文、数学、英语三科按“实验班、拓展班、创新班”三个层次进行分层走班教学,对物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术学科按“学考班、选考班”进行分类走班教学。分层分类走班教学遵循“面向全体、尊重差异、自主选择、动态调整、稳定均衡”的原则。

在教师配置与管理上,按照教师“自主选层(类)”原则,根据各学科教学的具体要求,参考学生意向调查和教学业绩,引导教师依据自己的教学能力、教学风格和职业追求,自主选择任教层次(类别),学校合理搭配三个层次(类别)的师资,让每位教师发挥最大工作效益,追求自己卓越的课堂。同时,设立分层、分类教学单元负责人兼分层、分类备课组长,协同年级部主任,带领本层(类)任课教师,组织好本层(类)的教学与管理。

三个层次的课程

基于学校课程建设与设计的总体目标和基本原则,为了更好体现学校的课程体系特色,龙湾中学以学校的校标和主雕塑——“日晷”标志为基础,构建了学校课程体系结构图

学校课程模型整体造型由基座、晷面、晷针三个部分组成。基座对应基础课程,晷面对应拓展课程,晷针对应提高性课程,共同指向学校的育人目标。三个层次的课程互为联系、逐层渐进,形成了既注重核心素养培养,又注重个性发展和创新能力培养的课程体系。三层次课程的主要内容与基本功能如下:

基础课程:重在夯实基础。基础课程主要有国家核心课程与校本通识课程组成,其中国家核心课程指国家必修课程及学考要求的选修课程所要求的基础要求部分;校本通识课程指在国家课程基础上,龙湾中学学生所必需达到的基础素养要求。主要涵盖生命教育、健康生活、体艺一技、生涯规划、龙中文化等方面。基础性课程是学校课程的核心所在,通过完善教与学的关系,谋求适切的教学方式,保持并发扬必修课程高质量教学的传统,重在让学生掌握学科基础知识和适应未来生活所需的必备素养。

拓展课程:促进差异发展。拓展课程以培育学生主体意识、完善学生认知结构、提高学生自我规划和自主选择能力为宗旨,着眼于激发学生的兴趣爱好,拓展学生知识面,开发学生的潜质潜能,促进学生个性发展和学校办学特色的形成,具有一定的开放性。拓展性课程分科学人文、志趣爱好、技能应用、实践活动等四类课程。

提高课程:鼓励学生冒尖。提高性课程是学生运用研究性学习方式,发现并提出问题,探究并解决问题。培养学生自主与创新精神、研究与实践能力、合作与发展意识,为今后大学专业学习或毕业后从事的职业奠定基础的学术性课程,其核心是为了培养学生的专业精神与创新能力。内容从学生的专业性向、职业期望出发,采用主题探究、课题研究、项目设计等方式进行。

课程建设四原则,成长导师四结合

基础性与发展性相结合。基础性强调学生的基础学力,注重学生的基本素养培养。发展性强调学生潜力的发掘,注重发展学生的个性特长,满足学生的未来发展需求。

多样性与选择性相结合。在加强选修课程建设的同时,重视国家课程的二次开发,通过各类选修课程的开设,满足不同学生的发展需要,努力发挥选修课程对必修课程学习的补充和推动作用。

人文性与科学性相结合。学校依托地域文化特色,开发开设以滋养学生人文情怀为目的的人文性课程。同时针对地方经济社会的发展要求开设旨在提升学生科学素养、自主创新能力的科学性课程。

学术性与实践性相结合。学术性课程旨在增强学生的学术意识,初步养成学术研究的习惯和能力,为学生进入大学深造作好准备。实践性课程旨在培养学生理论联系实际的能力,使学生学以致用,自觉服务于个人、家庭、学校和社会以更好的适应未来社会的能力。

为贯彻《浙江省深化普通高中课程改革方案》、《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》文件精神,切实加强常规工作的管理和对学生生涯发展的指导,结合学校实际,学校制订了《龙湾中学学生成长指导“四结合”制度》。“四结合”即首席导师(行政班班主任)、学业导师(教学班学科教师)、成长导师和校外导师四者结合,相互合作。

五大发展方向

针对三层次课程结构,在整合国家必修、校本通识、选修课程的基础上,龙湾中学将课程分为七大领域,分别为:语言与文学、人文与社会、数学、科学与技术、体育与健康、艺术、德育。学生在学业、职业、生涯规划的指导下,根据自己的兴趣与能力特点,对七大修习领域的课程合理选择组合,指向五大发展方向(文学方向、社会方向、数学方向、理工方向、体艺方向)的某一种,为自己未来的生涯发展奠定基础。

十大校园博物馆(园)主题课程

校园环境是学校文化建设的基础工程,是学校环境育人的文化要素。博物馆式“文化校园”是我校的文化映像,它既是文化的物化,也是精神的物化,成为“人文引领”办学特色的形象演绎,更是文化培育新人的内涵背景。

校长说课程

柯晓平(龙湾中学校长)

2004年学校创办之时,正是省厅酝酿与启动高中课程改革之时,学校的发展始终与高中课程改革同步。正是在新课程改革理念的引导下,学校在十余年的发展历程中,自觉进行课程与课堂改革的探索与实践。在课程改革方面,学校积极探索与建设多样化、选择性的课程以满足不同层次学生的个性发展需要。2004年建校之初,学校就开始了地方教材的开发,开设了活动课程。2006年,根据浙江省高中课程改革的指导思想,学校以大课程理念整合国家教材和地方教材,打通体育必修课与选修课界限,在体育课中实施选项走班教学。2008年以来,学校又率先进行了“必修课减课时、还时间给学生”的课程设置改革。

随着《浙江省深化普通高中课程改革方案》的出台,学校进一步梳理了学校课程体系,全面带动了学校内涵发展。我们提出学校设计课程体系的主要几个关键词:“构建体系”、“尊重差异”、“自主选择”、“整合资源”、“突出主题”。

“构建体系”:学校以“以文化人,恪勤日新”为办学理念,做好学校课程的顶层设计。我们将课程分为三层次课程结构、七大领域、五大发展方向,为学生未来的生涯发展奠定基础。

“尊重差异”:认真对待学生的个体差异,为不同水平层次和发展需要的学生提供“适合的”教育,让教育产生最大的功效。

“自主选择”:把尽可能多的选择权还给学生是新课改新高考的精神。学校根据学生的兴趣特长、发展需要,为每一个学生提供了个性化的课程表,做到全员全科走班。其中,语、数、英分层走班,物、化、生、政、史、地、技分类走班,学生不会纠结于所谓的“套餐”。同时学校开出了101门选修课,满足学生个性成长需求。

“整合资源”:博物与育人实践相连,使“博物馆式”校园优化成师生成长的广阔时空。基于这样的认识,我们挖掘题材,整合资源,逐步建设校园十大主题博物馆(园),并开发与之配套的校本课程。

“突出主题”:构建课程时突出教育主题,比如以生命教育为核心,构建“健康生活方式教育”课程群,分成安全生活、健康生活、和谐生活、品质生活四个层次。

课程建设是学校的核心工作。打造优势学科课程群和必修课特色课程群,是推进课程建设的抓手,同时,需要理念的支撑,需要创新的探索,需要艰苦的努力。基于文化视角立足文化自觉推进新课程建设将是学校长期的坚持和探索。

(温州教育2015第11期)

在这里,感受有温度的教育《温州教育》